Añadir a mi grupo de amigos/usuarios favoritos

Puedes añadirle por nombre de usuario o por email (si él/ella ha accedido a ser encontrado por correo)

También puedes añadir usuarios favoritos desde su perfil o desde sus críticas

Nombre de grupo

Crear nuevo grupo

Crear nuevo grupo

Modificar información del grupo

Aviso

Aviso

Aviso

Aviso

El siguiente(s) usuario(s):

Group actions

You must be a loged user to know your affinity with Francisco de Javier

Voto de Francisco de Javier:

8

Voto de Francisco de Javier:

8

8,1

138.935

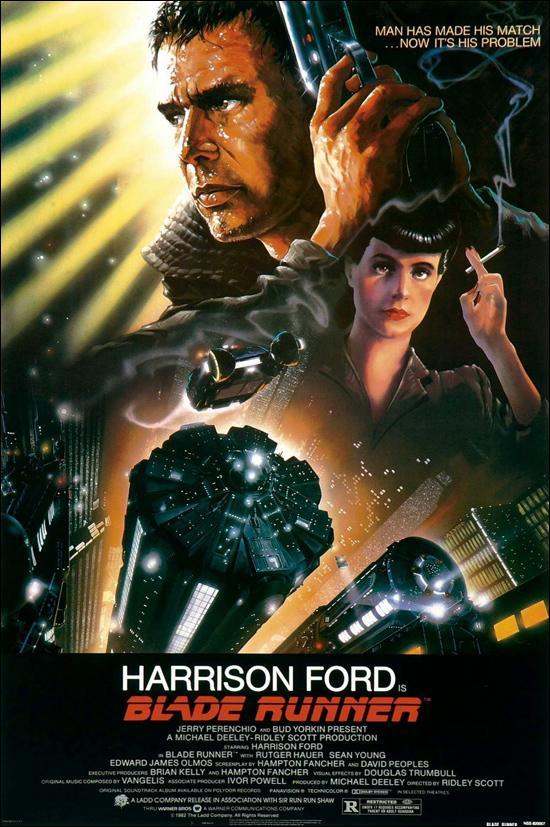

Ciencia ficción. Acción

Noviembre de 2019. A principios del siglo XXI, la poderosa Tyrell Corporation creó, gracias a los avances de la ingeniería genética, un robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idéntico al hombre pero superior a él en fuerza y agilidad, al que se dio el nombre de Replicante. Estos robots trabajaban como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de Nexus-6, los Replicantes fueron ... [+]

25 de agosto de 2023

25 de agosto de 2023

1 de 1 usuarios han encontrado esta crítica útil

Si bien considero Dune como el mayor referente y la obra magna del género de ciencia ficción en la Literatura, he de decir que considero a Blade Runner (1982) como la gran obra de ciencia ficción en cine. Sin desmerecer claro está otras obras como Alien (1979), Metrópolis (1927), Matrix (1999), Ghost in the Shell (1995) o Stalker (1979), y desmereciendo deliberadamente otras como Star Wars (1977 - 1983) y 2001: Una odisea del espacio (1968). Blade Runner, que se mueve entre el film noir y cyberpunk, propone una atmósfera viciada, tenebrosa y eléctrica del futuro, ya pasado: 2019. Si bien la década de los 70 fue marcada por El Padrino (1972), los 80 fue marcada por Blade Runner.

Antes de continuar leyendo, el lector debe conocer que no me baso en el corte inicial cuando me refiero a la película de 1982. Para poner en contexto, en 1992 el director propuso su propio corte (Director's Cut), en el que suprime la voz en off explicativa, dejando que el espectador aporte sus neuronas y emociones, algo que siempre se agradece; inserta la secuencia onírica del unicornio y elimina el tibio final feliz impuesto por la productora. 25 años después de la primera cinta, en 2007 se estrenaba el corte final (Ridley Scott's Final Cut) con nuevos cambios: se le aplican algoritmos y técnicas de digitalización, mejorando la nitidez de la imagen y ganando en matices (especialmente en el detalle de los ojos), la banda sonora es remezclada y se añade una escena -totalmente prescindible- de bailarinas orientalizadas.

Aclarados los cortes de la versión de 1982, es necesario contextualizar que dicha cinta se trata de una libre -muy libre- adaptación de la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968), del autor Philip K. Dick. Ésta se ambienta en 1992 (un futuro ya pasado) varios años después de la lluvia radioactiva provocada por la Guerra Mundial Terminus, que destruyó gran parte de la Tierra. ¿Puede una adaptación cinematográfica ser mejor que la novela que adapta? Generalmente, la respuesta es negativa; sin embargo viendo Blade Runner no podemos sino afirmar que dicha dicotomía, en ocasiones, produce adaptaciones notablemente superiores, como es el caso. La novela de Philip K. Dick plantea temas muy interesantes obviados por Blade Runner, como la presencia de polvo radiactivo (que obliga a los varones a llevar protectores de plomo en los genitales para no quedar estériles), la presencia de ciertos dispositivos tecnológicos, la poca presencia humana1, la oveja eléctrica de Deckard2, el matrimonio de Deckard, algunas denominaciones3 y, sobretodo, el núcleo del mercerismo, un núcleo religioso dentro del mundo que propone el escritor.

Si bien, en la novela, Deckard pasa sin problemas el test Voight-Kampff, éste se pone en duda en alguna ocasión. Aún así, en la novela no parece existir duda razonable sobre si el protagonista es o no es un «andy», como sí parece evocar la película de 1982: cuando Rick Deckard (Harrison Ford) se desliza de la viga, Roy (Rutger Hauer) lo agarra del brazo y grita «Kinship!» (parentesco, lazo de sangre). Curiosamente, no aparece la palabra ni su traducción en los subtítulos. Este hecho, unido a la secuencia onírica del unicornio, y también a la secuencia en la que Gaff (Edward James Olmos) deja la figura de origami en su apartamento, darían a entender que Deckard es un replicante. Si bien la interpretación de Harrison Ford se asume como un policía con graves problemas de conciencia, nunca parece evocar que no sea humano (al igual que los replicantes, todo sea dicho). Así, el director siembra la duda razonable en el espectador, genialmente tratada y no disipada en ningún momento en el tiempo. En mi opinión, no tengo duda en que Deckard sí es un replicante, sin embargo, no puedo sino plegarme ante el trato que se da a este tema.

Y así como he iniciado el texto, tanto la película como el libro se centran en una duda: ¿qué es un ser humano? ¿qué nos hace serlo? ¿qué nos hace ser?, y a consecuencia de tal duda existencial y filosófica, explora temas como la vida y la muerte, como el amor (de una forma mucho más pura en la película que en la novela), la belleza y la verdad, la memoria y los recuerdos. Estéticamente, la cinta es un prodigio; y no hay mayor filosofía que la estética; estética que recupera lo humano en un futuro tecnocrático, capitalista extremo y casi nacional-socialista, en apariencia. Pero, ¿qué es lo humano? ¿una máquina en imitación perfecta del hombre, se convierte en hombre? ¿tiene alma? Si el alma no puede provenir ni ser generada por la materia, pues ninguna de sus interacciones físicas puede explicar la exportación de nada no-físico, ¿cómo puede un replicante como Rachel amar? ¿es que acaso puede un ser desalmado, amar? ¿quizás imite a la perfección las consecuencias físicas del amor? ¿en qué momento o bajo qué proceso ganaría, una máquina, un alma?. Sería difícil y pretencioso tratar de dar respuesta en una simple entrada a todas estas preguntas, que darían para tesis doctoral y filosófica, sin embargo la cinta no te hace sino elevar el espíritu a la filosofía y la metafísica, a hacerte estas preguntas... ¿qué me hace ser?.

La película, por motivos evidentes elevada a culto, nos deja citas y escenas para la posteridad y la memoria, como la de Tyrell y Roy, momento álgido entre el dios de la electromecánica y su perfecta creación, desencantada y hastiada al conocer la ausencia de divinidad, la miseria, de su creador; la del test de Voight-Kampff a Rachel (interpretada deliciosamente por Sean Young, y que parece la parte más fiel a la novela), el monólogo de Roy a Deckard, tan conocido como noble:

«Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.»

Antes de continuar leyendo, el lector debe conocer que no me baso en el corte inicial cuando me refiero a la película de 1982. Para poner en contexto, en 1992 el director propuso su propio corte (Director's Cut), en el que suprime la voz en off explicativa, dejando que el espectador aporte sus neuronas y emociones, algo que siempre se agradece; inserta la secuencia onírica del unicornio y elimina el tibio final feliz impuesto por la productora. 25 años después de la primera cinta, en 2007 se estrenaba el corte final (Ridley Scott's Final Cut) con nuevos cambios: se le aplican algoritmos y técnicas de digitalización, mejorando la nitidez de la imagen y ganando en matices (especialmente en el detalle de los ojos), la banda sonora es remezclada y se añade una escena -totalmente prescindible- de bailarinas orientalizadas.

Aclarados los cortes de la versión de 1982, es necesario contextualizar que dicha cinta se trata de una libre -muy libre- adaptación de la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968), del autor Philip K. Dick. Ésta se ambienta en 1992 (un futuro ya pasado) varios años después de la lluvia radioactiva provocada por la Guerra Mundial Terminus, que destruyó gran parte de la Tierra. ¿Puede una adaptación cinematográfica ser mejor que la novela que adapta? Generalmente, la respuesta es negativa; sin embargo viendo Blade Runner no podemos sino afirmar que dicha dicotomía, en ocasiones, produce adaptaciones notablemente superiores, como es el caso. La novela de Philip K. Dick plantea temas muy interesantes obviados por Blade Runner, como la presencia de polvo radiactivo (que obliga a los varones a llevar protectores de plomo en los genitales para no quedar estériles), la presencia de ciertos dispositivos tecnológicos, la poca presencia humana1, la oveja eléctrica de Deckard2, el matrimonio de Deckard, algunas denominaciones3 y, sobretodo, el núcleo del mercerismo, un núcleo religioso dentro del mundo que propone el escritor.

Si bien, en la novela, Deckard pasa sin problemas el test Voight-Kampff, éste se pone en duda en alguna ocasión. Aún así, en la novela no parece existir duda razonable sobre si el protagonista es o no es un «andy», como sí parece evocar la película de 1982: cuando Rick Deckard (Harrison Ford) se desliza de la viga, Roy (Rutger Hauer) lo agarra del brazo y grita «Kinship!» (parentesco, lazo de sangre). Curiosamente, no aparece la palabra ni su traducción en los subtítulos. Este hecho, unido a la secuencia onírica del unicornio, y también a la secuencia en la que Gaff (Edward James Olmos) deja la figura de origami en su apartamento, darían a entender que Deckard es un replicante. Si bien la interpretación de Harrison Ford se asume como un policía con graves problemas de conciencia, nunca parece evocar que no sea humano (al igual que los replicantes, todo sea dicho). Así, el director siembra la duda razonable en el espectador, genialmente tratada y no disipada en ningún momento en el tiempo. En mi opinión, no tengo duda en que Deckard sí es un replicante, sin embargo, no puedo sino plegarme ante el trato que se da a este tema.

Y así como he iniciado el texto, tanto la película como el libro se centran en una duda: ¿qué es un ser humano? ¿qué nos hace serlo? ¿qué nos hace ser?, y a consecuencia de tal duda existencial y filosófica, explora temas como la vida y la muerte, como el amor (de una forma mucho más pura en la película que en la novela), la belleza y la verdad, la memoria y los recuerdos. Estéticamente, la cinta es un prodigio; y no hay mayor filosofía que la estética; estética que recupera lo humano en un futuro tecnocrático, capitalista extremo y casi nacional-socialista, en apariencia. Pero, ¿qué es lo humano? ¿una máquina en imitación perfecta del hombre, se convierte en hombre? ¿tiene alma? Si el alma no puede provenir ni ser generada por la materia, pues ninguna de sus interacciones físicas puede explicar la exportación de nada no-físico, ¿cómo puede un replicante como Rachel amar? ¿es que acaso puede un ser desalmado, amar? ¿quizás imite a la perfección las consecuencias físicas del amor? ¿en qué momento o bajo qué proceso ganaría, una máquina, un alma?. Sería difícil y pretencioso tratar de dar respuesta en una simple entrada a todas estas preguntas, que darían para tesis doctoral y filosófica, sin embargo la cinta no te hace sino elevar el espíritu a la filosofía y la metafísica, a hacerte estas preguntas... ¿qué me hace ser?.

La película, por motivos evidentes elevada a culto, nos deja citas y escenas para la posteridad y la memoria, como la de Tyrell y Roy, momento álgido entre el dios de la electromecánica y su perfecta creación, desencantada y hastiada al conocer la ausencia de divinidad, la miseria, de su creador; la del test de Voight-Kampff a Rachel (interpretada deliciosamente por Sean Young, y que parece la parte más fiel a la novela), el monólogo de Roy a Deckard, tan conocido como noble:

«Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.»

SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama. Ver todo

spoiler:

Con esta secuencia tan desaforadamente bella, Rutger Hauer aseguró su inmortalidad, en un ramalazo de inspiración poética. Falleció el mismo año -2019- en el que muere el replicante. La naturaleza imita al arte. Y «todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia». Y es que precisamente, el deseo de vivir, el castigo de la muerte son también temas principales en la exploración filosófica de la obra. El hombre busca su trascendencia, pues su alma como desapegada a la materia, es inmortal; y si no la encuentra cae, necesariamente, en un existencialismo que le llevará, inevitablemente, a un vacío nihilista. Sin embargo, el replicante encuentra su trascendencia, reconoce su vida y su muerte, perdona a aquel que le da caza para ser comprendido, para dejar un legado, para trascender la materia. Y es usando el lenguaje cinematográfico magistralmente, con aquella paloma que se eleva de las manos de Roy, que vuela hacia el cielo, haciendo quizás imagen de su alma, que encuentra su redención en la muerte.

Deckard y Rachel deciden huir, enamorados, de la policía. Escena clave en la que se da a entender que Gaff conoce los sueños de Deckard: debe ser un replicante. Poniendo fin a una película que no deja indiferente, dejando al espectador con la duda razonable, con la mente embriagada de pensamientos filosóficos. Un cierre perfecto, y redondo. Y es entonces, cuando viajamos más al futuro -de 2019 a 2049-, que de manos del talentoso director Denis Villeneuve, en 2017 (35 años después de la adaptación de Ridley Scott), recibimos una secuela. Pero, ¿es posible dar una secuela a semejante obra?

Deckard y Rachel deciden huir, enamorados, de la policía. Escena clave en la que se da a entender que Gaff conoce los sueños de Deckard: debe ser un replicante. Poniendo fin a una película que no deja indiferente, dejando al espectador con la duda razonable, con la mente embriagada de pensamientos filosóficos. Un cierre perfecto, y redondo. Y es entonces, cuando viajamos más al futuro -de 2019 a 2049-, que de manos del talentoso director Denis Villeneuve, en 2017 (35 años después de la adaptación de Ridley Scott), recibimos una secuela. Pero, ¿es posible dar una secuela a semejante obra?

US

US  Canadá

Canadá  México

México  España

España  UK

UK  Irlanda

Irlanda  Australia

Australia  Argentina

Argentina  Chile

Chile  Colombia

Colombia  Uruguay

Uruguay  Paraguay

Paraguay  Perú

Perú  Ecuador

Ecuador  Venezuela

Venezuela  Costa Rica

Costa Rica  Honduras

Honduras  Guatemala

Guatemala  Bolivia

Bolivia  Rep. Dominicana

Rep. Dominicana